Théorie de l'Esprit, métadonnées et intrigues policières

Lors des échanges avec les lecteurs, une des questions fréquentes est : comment écrit-on un roman policier ? J'espère donner ici quelques éléments de réponse que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis attaqué à mes premiers textes voilà plusieurs années. Il ne me semble pas que le cœur du travail soit dans la mise au point d'une idée, de la définition d'un pitch de génie, pas plus que dans l'aisance stylistique. Personnellement, c'est grâce à l'avancée des neurosciences que j'ai mieux appréhendé ce qui fait de nous des animaux sociaux adeptes d'histoires fictionnelles.

Le principe de base d'un récit policier comme le sont les enquêtes d'Ernaut est de proposer une énigme au lecteur. Selon le cas, il se verra présenter suffisamment d'indices pour résoudre par lui-même le mystère ou, dans l'hypothèse opposée, se fera manipuler en étant guidé au travers de fausses pistes avant la révélation finale inattendue.

Je ne développerai pas ici les techniques avec lesquelles on élabore pratiquement une intrigue, ni les techniques qui permettent de structurer un roman (j'y viendrai certainement à l'avenir). Dans ce court billet , j'ai plutôt envie d'aborder la façon dont l'être humain fonctionne en tant qu'animal social et les outils que cela offre aux conteurs pour immerger un public dans une histoire.

La Théorie de l'Esprit

En société, il est rare d'annoncer clairement notre état d'esprit explicitement, en détail. Nous sommes habitués à analyser ce qui se passe dans l'esprit des personnes autour de nous selon ce que nous percevons de façon sensible. C'est une capacité que nous développons très jeune et des carences dans ces compétences constituent un grave handicap social (tel que l'autisme et ses variantes et dérivés).

Malgré toutes les erreurs que cela entraîne, il est évident que cela fonctionne, en grande partie, suffisamment pour faire société et avoir des interactions policées. Selon qu'un guichetier nous sourit ou articule avec mauvaise grâce un bonjour bougon, nous savons immédiatement nous positionner en conséquence et nous adapter à l'échange. Du moins, nous sommes capables d'en inférer ce que nous pensons être leur état intérieur et y répondre de façon correcte socialement (ou pas, notre réaction étant elle-même ensuite conditionnée, mais c'est un autre sujet que je ne développerai pas ici).

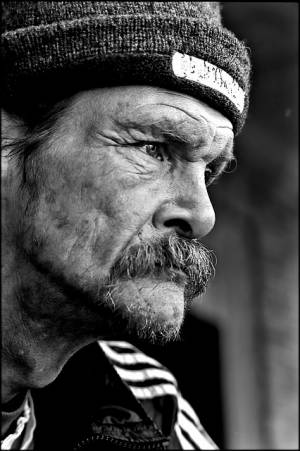

Photographie de sans-abri par Leroy_Skalstad - CC 0 - Domaine public

Notre capacité à inférer l'état d'esprit de nos semblables est si fortement ancrée en nous qu'il est rare que nous décrivions un visage sans nous appuyer sur ce que nous supposons être ses sentiments.

Essayez de le faire pour ce portrait.

Ces capacités à inférer l'état mental des autres humains sont regroupées dans ce que l'on nomme la Théorie de l'Esprit. On y rencontre deux grands types :

- notre compétence à évaluer l'état d'esprit de nos relations ;

- notre faculté à anticiper les actions futures d'un tiers.

Cela recouvrirait peut-être deux instincts primordiaux, le premier pour vivre en groupe, chercher un partenaire et le second afin d'anticiper les mouvements d'un prédateur.

Sans entrer dans les détails, le travail d'un écrivain est de se confronter à ces compétences, de s'appuyer dessus pour justement éprouver celles de ses lecteurs, de façon à leur offrir une occasion d'exercer les leurs à bon compte. Car les conséquences seront dérisoires, voire nulles : même si on ne découvre pas le meurtrier avant Hercule Poirot, on peut toujours prétexter le contraire en société. Il n'y a aucun enjeu en dehors du plaisir personnel. En outre, cela développerait nos capacités sociales, notre empathie et donc nous offrirait un avantage en tant que membre d'une espèce sociale.

En tant qu'auteur (et conteur de façon large, même), il s'agit alors de brosser des situations où le lecteur lit les hypothèses d'une personne, puis apprend le bien-fondé ou non de ces prémisses. Contrairement à la réalité, il peut voir ses propres suppositions internes être validées ou démontées, acquérant ainsi une meilleure expérience.

Toute la difficulté est engendrée par le processus d'exposition. Plus les choses sont dites en clair et non pas induites, plus nous trichons en tant qu'auteurs en donnant toutes les clés de façon explicite. De là vient le fameux adage « Show, don't tell1) » car nous frustrons nos lecteurs en faisant cela. Du moins nous n'exerçons pas leurs capacités. Il est vrai que cela permet de proposer un effort moindre, un engagement cognitif moins intense, mais c'est moins satisfaisant pour le pratiquant, à terme. Un peu comme pour un sportif de ne jamais tenter de progresser dans sa discipline. Il est dans une zone de confort, rassurante, certes, mais n'évolue guère.

À l'opposé, les auteurs les plus habiles parsèment leurs textes d'éléments très subtils en utilisant par exemple les décors comme indicateurs de l'état d'esprit du personnage, en s'appuyant sur un champ sémantique précis, en jouant sur des sonorités. Nous sommes dans le cadre d'une expérience esthétique qui peut devenir très exigeante, voire épuisante, pour mettre au jour tous ces signes disséminés. C'est ce qui fait souvent la marque des grands écrivains, du moins de l'avis des amateurs et critiques les plus sévères.

Les métadonnées

Là où les choses deviennent éminemment complexes, c'est que nous savons aussi attribuer une origine à ces connaissances que nous accumulons,que nous glanons sans même forcément y penser. C'est ce que l'on appelle les métadonnées : des informations sur les informations. Si Paul me dit qu'il fait beau, j'enregistre cette information comme provenant de Paul. Si je sors de chez moi et que je vois qu'il fait beau, je retiens qu'il s'agit là d'une perception directe, et je vais avoir tendance à ne pas lui attribuer de métadonnées, plaçant ce savoir dans ce qu'on désigne la mémoire sémantique. Cela s'opère, car j'ai confiance en ma capacité à identifier le réel.

D'ailleurs ces processus sont fluides : si Paul me dit qu'il fait beau puis,qu'en sortant de chez moi, je le constate de mes yeux, ce savoir sera incorporé dans ma mémoire sémantique . De la même façon si, enfant, on m'apprend que la terre est plate et, qu'en grandissant, je découvre la théorie scientifique moderne, je peux catégoriser ce savoir infantile, l'effaçant alors de ma mémoire sémantique, pour peut-être le remplacer par le fait que la terre est ronde.

Tête de mouton avec une étiquette. CC BY John Haslam

Nous étiquetons les animaux de façon à savoir quels sont leurs origines, leurs vaccins et traitements, etc. Nous agissons exactement de la même façon pour le savoir que nous accumulons : nous enregistrons des données sur leur contexte d'acquisition, d'usage, etc.

Ce sont des métadonnées.

Cette capacité à qualifier la source de notre savoir est essentielle dans notre rapport au réel. Si la source de l'information est précisée, en fonction de la compétence ou du sérieux que j'attribue à celle-ci, je peux estimer le bien-fondé de ce savoir. C'est sur ce point qu'opère l'attaque argumentum ad personam : en décrédibilisant une source, on espère amoindrir la puissance de ses arguments. Vous voyez où je veux en venir, en tant qu'écrivain…

Un moyen de mener le lecteur là où on le souhaite est de jouer sur la validité de ce qui est écrit, surtout dans un récit policier. Si Francesco déclare qu'il a vu Pierre voler , est-ce vrai ? Est-ce que Francesco ment ou Pierre a-t-il vraiment fait cela ? Mais cela va plus loin encore : peut-être que Francesco est sincèrement convaincu de ce qu'il dit, mais que ses capacités en Théorie de l'Esprit sont insuffisantes dans ce cas là et qu'il se trompe de bonne foi, voire que le lecteur aura été manipulé par la façon dont le personnage aura parlé, laissant comprendre l'inverse de ce qu'il avait l'intention de dire.

Et on peut créer un enchaînement : Abdul dit que Hans a dit que Pablo a dit que Bernard a mis le feu à la maison de Leonardo. Imaginez que Hans et Pablo mentent, ou bien qu'on croit que seul Abdul dise la vérité, pour apprendre vers la fin que c'était lui et Pablo les affabulateurs. Les imbroglios et quiproquos deviennent rapidement inextricables. D'ailleurs, contrairement aux chaînes causales, il est très difficile de suivre ce genre d'emboîtement, et au-delà de quatre niveaux, cela devient vraiment infernal. Notre inconfort à ce stade de complexité est parfois générateur de comique, libérateur devant le stress de la situation. Je pense par exemple à la scène de Princess Bride du duel mental2). De plus, dans ce cas, au final le spectateur est floué, car même s'il fait l'effort de décomposer les suppositions, les conditions initiales s'avèrent être fausses : Wesley était sûr de gagner étant donné qu'il avait triché. Nous pouvons donc rire de nous-mêmes et de notre impuissance à avoir suivi le raisonnement alambiqué de Vizzini vu que de toute façon, l'exercice était vain. Double récompense.

L'appel à nos capacités de catégorisation de nos informations peut tout à fait s'appliquer au narrateur lui-même, lorsqu'il est distinct de l'écrivain. Bien que l'on soit parfaitement au courant du fait qu'il s'agit d'un récit, on finit par l'oublier au fil du temps et à prendre pour authentique tout ce qui est relaté. C'est ce qui fait la force du scénario de Usual Suspects. Mais cela peut aller bien plus loin : même s'il n'existe pas un narrateur explicite, il demeure le fait qu'il y a un conteur, celui qui a rédigé le texte. Et dans un roman policier, tout son art doit s'appliquer à brouiller les attributions du lecteur jusqu'au moment où il estime nécessaire pour le déroulement de l'histoire de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses. On peut ainsi attirer l'attention sur des éléments sans intérêt ou sous-entendre certaines choses par l'ambiance, par un dialogue manipulateur, par le style en espérant que naisse une interprétation biaisée dans l'esprit du lecteur, de façon à lui faire inscrire une information erronée dans sa mémoire sémantique ou, du moins, à catégoriser comme fiable une information fausse.

C'est aussi pour cela qu'un écrivain n'est jamais exhaustif. Il se contente d'esquisser à grands traits, en appuyant sur les lignes qu'il veut mettre en valeur, comme le ferait un peintre construisant sa scène. Relisez les passages favoris des textes que vous appréciez le plus, vous constaterez que vous n'avez que fort peu d'indications précises, et absolument pas un descriptif pointilleux de chaque élément. C'est votre cerveau qui détaille le tableau, pas l'auteur. Il donne à votre cerveau juste ce qu'il faut pour qu'il tisse le canevas espéré. Je parle ici, bien sûr, du roman classique tel que je le pratique et pas des expérimentations, souvent très savantes, qui se sont justement attaquées à ces principes. Le dosage est aussi difficile à évaluer qu'en cuisine et, comme là, les goûts et les traditions varient.

Concevoir une intrigue

Lors de discussions sur mon travail, un relecteur et ami m'a fait remarquer pour un de mes tomes que je n'avais pas beaucoup joué autour d'un des codes habituels du genre, à savoir la culpabilité d'un des enquêteurs alors que tout s'y prêtait. Il s'agit là désormais d'un classique du genre pour les amateurs de récits policiers et les plus exigeants peuvent donc être déçus de ne pas voir cette carte être tirée. Ou alors, ils peuvent augmenter d'un cran leur ambition de gourmet et espérer qu'on leur fasse miroiter cette option sans vraiment l'utiliser. Tout est affaire de lisibilité et d'intention, de choix de son public et, bien évidemment, de compétence à mettre cela en œuvre, ce qu'on appelle le talent.

De toute façon, il y a eu désormais tellement de récits policiers écrits que pratiquement toutes les configurations ont été explorées, y compris celle limite, à en croire les gens de l'Oulipo,où c'est le lecteur qui est l'assassin. C'est pour cela qu'il peut sembler vain de chercher à tout prix une idée révolutionnaire pour son intrigue. Blake Snyder3) dit d'ailleurs que la meilleure chose à faire quand on a une idée, c'est d'en parler à tout le monde pour l'éprouver (attention par contre à ne pas prendre son analyse structurelle pour une recette, j'y reviendrai dans un article futur). La façon dont elle sera présentée, dont le lecteur sera conditionné, trompé, guidé, manipulé constitue le cœur du travail sur lequel se concentrer.

Il faut donner l'occasion au lecteur de tester ses aptitudes sociales en maintenant son intérêt tout au long du texte, en lui permettant d'être dans le flow. Et cela demande donc d'ajuster la difficulté souhaitée à la compétence estimée de son lectorat à gérer les outils qu'on propose : style, connaissances théoriques, maîtrise du genre… Cela n'est nullement différent de ce que faisait le conteur traditionnel, sauf qu'en tant qu'écrivain, nous nous appuyons sur nos propres facultés en Théorie de l'Esprit, nos métadonnées personnelles sans avoir aucun retour en temps réel pour rééquilibrer les choses. C'est d'ailleurs là qu'un éditeur, ou un agent dans le monde anglo-saxon, trouve sa place : il nous offre un environnement in vitro pour tester nos formules. Et de sa capacité à simuler cet environnement dépendra également le résultat obtenu.

En nous attaquant à la conception d'un roman, nous fournissons un énorme effort cognitif pour au final livrer un potentiel, une graine dont on espère qu'elle rencontrera un terrain fertile. Le reste du travail est aux bons soins du lecteur. C'est ce qui fait la force du récit écrit et conté à mon sens : il demande de la part du public un investissement important pour qu'il fructifie, et en une variété de formes qui nourrit la biodiversité de nos imaginaires.

Même si on traite parfois l'écrivain de démiurge, son travail est plutôt comparable à un jardinier qui sème des graines au vent.

On dit communément qu'on construit une histoire, qu'on bâtit une intrigue. J'emploie d'ailleurs souvent ces mots lorsque je fais une animation ou une conférence, certainement à tort, je m'en rends compte désormais. Il me semble au final plus juste de parler en terme d'écosystème. Nous ne sommes pas des architectes capables de réaliser des ensembles monumentaux. C'est peut-être pour cela que le texte de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, trouve tant de résonance dans le milieu des écrivains. Nous sommes des jardiniers, voire même des semenciers. Reste à savoir si on aspire à ressembler à Monsanto ou à Kokopelli. Mais ceci est une autre histoire…